本文作者:闻涛

最近,董明珠拒用“海归”论引发了媒体争议;杨杰的法兰西情结开始被解读。他在法语一窍不通、英语初级水平,从没在法国留学以及大学本科学历前提下,走资源与捷径拿到法国博士学位,还在百度百科认证,公开展示央企董事长的“世界格局”。央企部级领导的文化自信缺失与董明珠不用“海归”论形成鲜明对照,折射出中国企业家国际化进程中挥之不去的身份焦虑。我们如何看中国企业家的本土主义与洋学历崇拜这两种极端现象呢?

董明珠将海归人才挡在格力门外的姿态,这种近乎偏执的本土主义,实则是三十年搏杀中形成的生存哲学。而关于杨杰这类“法国博士学位”像极了资本市场热衷的"市值管理"——用资源成本获取最大符号价值。杨杰对自己46岁拿到法国学历在“百度百科”认证的饥渴,恰如晚清官员对红顶花翎的迷恋,暴露出深层对本国文化与本土名校不自信。这些项目精心设计的学历模式,本质上是全球化时代西方教育机构的文凭符号为东方精英的身份背书,而央企部级领导的“洋学历”背后是天价学费……

董明珠"不用海归"的宣言与杨杰的“法国博士”百度认证,这两起看似南辕北辙的事件,恰是一枚硬币的两面,当本土主义与洋学历崇拜这两种极端现象同时存在,中国企业家的学识、视野、远见与做派在某种程度上主宰着中国企业的未来。

董明珠将海归人才挡在格力门外的姿态,延续着中国制造业"土法炼钢"的传统智慧。这位从销售员成长起来的企业家深信只有浸淫中国市场的实战派才能理解"空调要制冷"的朴素道理。

杨杰以“法国博士”脱颖而出。从一个山西农村娃成为“法兰西商学院管理博士”,不仅为国内本科学历镀了金,更为后续的一路晋升铺了路。央企管理者的这种行为折射出比腐败更严重的官员民族自信匮乏。当然昂贵学费由谁支付也是问号?高大上西方学历背后值得解读。

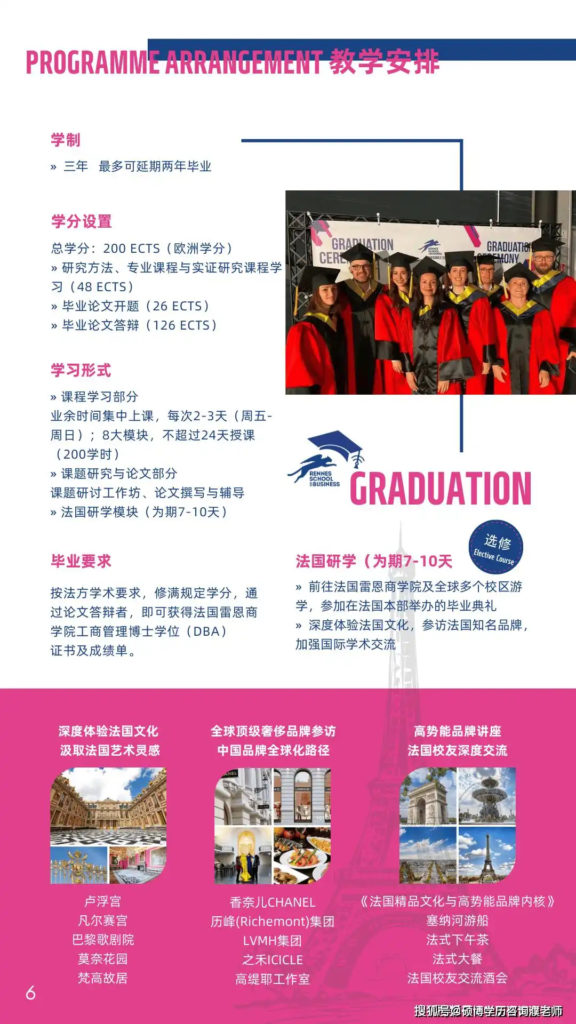

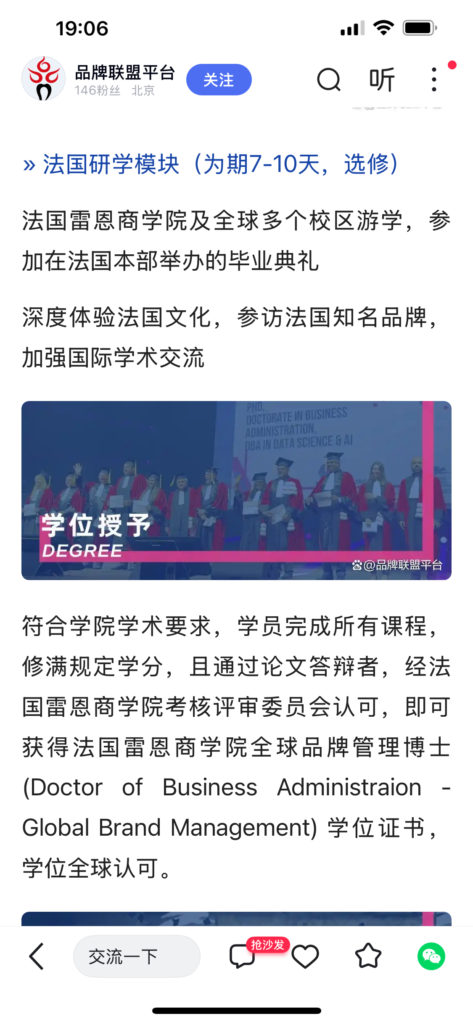

近日那些留学中介以杨杰校友之名做广告为雷恩商学院博士学位招生。原来这个博士学位是由24天的业余时间国内授课;以及7至10天法国游学(可选)构成的学位项目。学历镀金的全球产业链。雷恩商学院并非孤例。英国《金融时报》调查显示,全球存在117个类似"高管速成博士"项目,中国买家占比超过四成。这些项目精心设计的商业模式,本质上是全球化时代法国高等教育署数据显示,中国在法攻读管理类博士的数量五年增长380%(其中非全日制项目占比超七成);当学术标准向商业利益妥协,所谓的"国际化"已然异化为跨国镀金产业链。

最近看到一篇文章,其中提到国家重要央企领导如此崇洋媚外、急功近利让人叹息。这一现象折射出的本质并非简单的文化自信缺失,而是国企权力体系与知识生产机制错位产生的怪胎。当官僚与境外高等教育形成畸形耦合,那些烫金的法文证书便不再是文化自卑的注脚,而是腐败的衍生品。法兰西的博士光环在央企董事长学历上闪光,用殖民时代的知识等级制装点门面,暴露出对现代治理能力内核的认知匮乏。这种异化的学历崇拜恰如青铜器上的鎏金纹饰,非但不能增添文明成色,反而遮蔽了器物本真的包浆。真正的文化自信应当如良渚玉琮般温润自持,在制度性反腐与学术自治的烈火中淬炼出透骨的本真光泽。